杨谊金:男,党龄6年,学前教育系第一党支部书记

3月6日 周五 阴

连续七个小时的工作结束后,从值守点返家,消消毒、洗一洗,已是22:14。坐在电脑前,虽有些困顿,但坚持回忆了这一天、这一段防疫抗疫志愿者活动,照例完成一个“日志”,记录好这些简单而重复的轮回,体验轮回中某些值得追忆的瞬间,完成自我层面的某种意义建构。

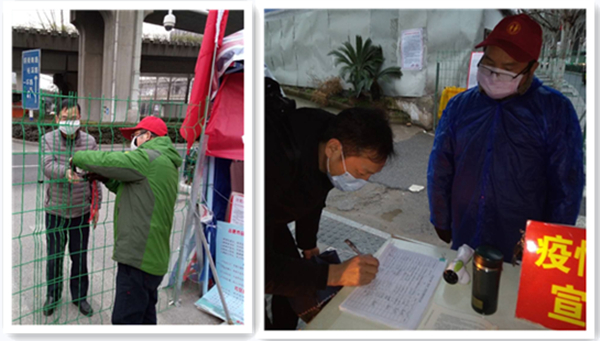

时间车轮滚过一圈就是一天:备课,全副武装,下午两点到岗,工作交接、拍照上传,进出人员的问询、解释宣传、测温、验证、开门、填写信息,日常消毒、拍照上传、填写记录表,工作交接、拍照上传、晚上九点回家,消毒、沐浴,备课。在家与值守点之间,绕着防疫抗疫的轴,时轮已然向前滚动了23圈。路途不远但气象万千,迎过风、沐过雨、赏过雪,当然更多的是暖阳。

封闭式管理,是街道、社区关于防疫抗疫工作的重要举措,是志愿者工作的重要内容。封闭式管理是一个硬性要求,但更是一个过程,一个人与人之间对话和达成的过程。

晚上七点四十左右,一个熟悉的身影出现在矿机三村8栋值守点门口。“下班啦!挺准时的呀!”我笑着说道。“是的。你们还在值班呀,辛苦啦!”她满是笑容地说着,并自然而然地伸出了手。测温、亮证,在默契配合中迅速完成。看似自然而平常,其实不然。

“砰、砰”,昏暗街灯下,自行车轱辘在铁栅栏上撞击着,“怎么堵起来了!”一个中年女士推着单车站在门口,透过口罩,依稀能感到一股强烈的怨愤。“你是刚下班吧?这么晚才下班,真是辛苦呀!”我赶忙贴近栅栏笑着主动搭讪。“嗯。这什么时候封起来的?太不方便了,我都绕了一大圈。”语气中依然带着埋怨。我们值守的这栋楼是矿机厂职工住宅楼,因修筑高架而孤零零地伫立在路边,在社会经济体制改革进程中,它成了三无小区。她所住的1单元的门离人行道不到2米,未封闭前确实是方便。“是的,社区领导觉得我们这栋楼没有人管控太不安全了。你看现在晚上7点半了,我们俩还在这值班呢。你住在这栋楼呀?”边说边开了门。“我来给你量量体温吧”,拿着非常卡哇伊的测温工具就准备给她量。她头一侧,大声嚷道:“怎么还量,我在超市上班都有量,一天三次。”“你在永辉超市上班?”我试探地问道。“你怎么知道的?”口罩上露出的两眼满是猜疑。“我看你是从东边过来的,而且没有气喘吁吁的,说明骑的时间也不是太长。我猜得对吧?!”“呵呵,你猜对了。”“你整个春节都在上班吧,真是不容易。来来来,我给你量量,你就可以赶快回家休息了。”她配合地伸出了右手。“你住几零几呀?我给你办个出门证吧,这样你就不用拿上班的证明了,方便些。”拿着办好的出门证,她一脚踏着车一脚奋力地蹬着地,就这么艰难地在起伏不平的楼前台地上溜行。其实也就不到30米的距离,看着她那费劲的背影,我和城东街道派驻的志愿者两人对视一眼、哑然失笑。

在随后的日子里,我知道了她所住的单元,认识了她的丈夫、女儿。在不断的交流中大家逐渐相互了解,她从自己爱人的口中也知道了我是志愿者,不是社居委或物业的人员。不知不觉间,她脸上的笑容多了。

其实,这栋楼的住户是比较复杂的,有原来矿机厂退休人员,但更多的是租户。对于封闭式管理,他们开始是不习惯的,出于方便的需要,他们是有抵触的。但是,在平和的交流互动中,他们对疫情及其预防政策有了更多的了解,也日益感受到封闭式管理带来的某种安全感。

不同的居民有着不同的视角、出发点、认识程度和性格特征,因此,对待封闭式管理,他们会有不同的反应,这些都在问询、测温、亮证等管理环节的互动中充分地展现出来。但不管人心、人性如何纷繁复杂,只要作为“管理者”的我们,能做到贴近群众,不嫌弃(将对方视为可能的病毒携带者而做出拒绝式的言行举止),多谈心多关心,多想方法,就能将硬性要求软着陆。在细节中、在落实上,把以保护人民群众生命健康为宗旨的强制性管理回归其关怀的本意和本义。